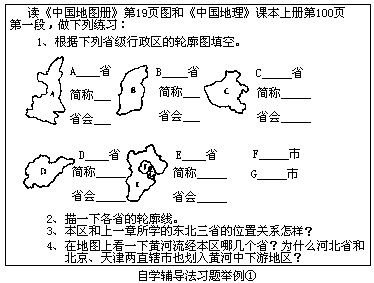

自學輔導法是一種以學生自學為主,結合教師指導和檢查的教學方法。早在1915年,江蘇省立第一師范學校附屬小學已在語文教學中采用自學輔導法①,學生根據教師預定的教材、指定的作業或自學材料進行自學或做練習,教師適當指導、答疑和小結。1964年,中國科學院心理研究所受程序教學法的啟示,采用“三個本子”的教材在各省、直轄市一批學校中進行自學輔導法的教學實驗,取得了成果②。所謂“三個本子”:一是課本,它的特點是寓心理學原則和教法于教材之中,適合學生自學;二是練習本,習題就印在本子上,留出空白給學生做習題;三是答案本,學生做完練習自行核對答案。教師在上課開始時作一些簡要的說明并布置學生做練習,然后主要是巡回指導和檢查,指導學生自學,引導他們自己找出練習中出現錯誤的原因,激發學生的學習興趣和求知欲,等等。20世紀80年代以來,我國一些學校在地理教學中采用的一種稱之為“綜合程序教學法”③的教學方法,實際也是一種自學輔導法,不過它利用全國統編教材讓學生自學,更趨于簡便。

自學輔導法通過大量實驗表明它能夠提高教學質量和學習效果,實驗班的學習成績一般都明顯高于對照班。其次,自學輔導法突出了自學的因素,學生在學習過程中處于主動積極地位,閱讀速度、練習速度和練習質量都有所提高,從而培養了學生的自學能力和自學習慣。此外,自學輔導法部分地體現了“因材施教”的教學原則,教師從繁重的講授和批改作業中解放出來,從而可以研究學生的不同特點,在指導中做到有的放矢、區別對待。

自學輔導法和程序教學法在小步子、積極反應、及時強化(當時知道結果)等方面有很多相似之處,但在“定步調”方面有所不同。程序教學法基本由學生“自定步調”,能很好地適應學生的個

別差異。而自學輔導法在以班級為單位的教學中,教師只能按中等程度的學生“定步調”,基礎好、思想敏捷的學生會感到受壓抑,而基礎差、思維慢的學生則跟不上。“只要班級教育存在,而又沒有研究出一種很好的跳級制度,無論自定步調如何優越,仍以集體定步調較為合適②。”因而自學輔導法對于“班級教育不利于適應學生個別差異”和“自定步調不利于管理”之間的矛盾并未得到完全解決。此外,自學輔導法還有其他方面的不足,如:學生大部分時間在做習題,單一的書面語言表達對于學生全面能力的培養有缺陷;對于不同水平的學校、班級、學生,用同一種“本子”的教材讓他們自學針對性不強,用不同教材又較難實施等等。

(三)發現法

發現法是以培養學生探究性思維方法為目標,在教師不加講述的情況下,利用基本教材,使學生通過一定的發現步驟進行學習的一種教學方法。發現法將探索、發現問題的過程,予以教育上的再編制,使其成為學生學習的途徑。發現學習的步驟一般是:①創設問題的情境,使學生產生矛盾,并提出要求和必須解決的問題;②學生利用教師提供的材料,對提出的問題作出解答、假設;③從理論上和實踐上檢驗假設,不同觀點可以爭辯;④對爭論作出總結,得出必要的結論。

美國心理學家J.布魯納積極倡導發現法,他認為:“‘發現’不限于尋求人類尚未知曉的事物,確切地說,它包括用自己的頭腦親自獲得知識的一切方法①。”布魯納在其著名的《教育過程》一書中說明發現法原理時,曾舉了一個地理教學上的例子——關于芝加哥的地理位置:首先教師拿出一幅有河、湖、山脈、城鎮、礦區等內容的地圖,但圖中沒有標出芝加哥這一城市的位置。接著教師啟發學生觀察地圖并思考:大城市芝加哥的正確位置應該在圖中的什么地方。學生通過自己觀察、發現、思考,提出了芝加哥可能所在位置的幾種不同的觀點,并說明理由,展開了辯論。最后教師讓學生打開課本和地圖,找到芝加哥的確切位置,并總結有關城市設置方面的基本原則②。

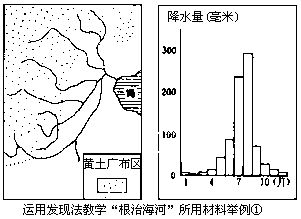

我國對于發現法在教學中的運用也展開了研究。下面是一則我國中學地理教學中運用發現法教學《中國地理》“根治海河”一段的實例:

教師上課時不首先點明課題,而是掛出未標出圖名的海河治理前的水系圖和該地全年各月降水量分配柱狀圖,并對該地區的地形、降水特征作簡要的說明和提示:“假設有這么一條河流,請注意水系圖中它的水系形狀像一把大芭蕉扇。河流上游是山區,廣泛分布著裸露的黃土;下游是平原,地勢低平。流域的降水特征在該地區全年各月降水量分配柱狀圖中表示出來了……”接著,教師要求學生仔細觀察這兩幅掛圖并思考:“這條河流是否容易發生泛濫?為什么?”在學生議論到一定程度的基礎上,教師進而提出第二個問題:“假如讓你當治理這條河流的水利工程師,你將采取哪些措施來治理它?”學生根據已學過的有關黃河的知識,大多能說出該地區夏季降雨集中于7、8月份,多暴雨,黃土疏松易產生水土流失,河流挾帶大量泥沙在下游沉積于河底,使河床抬高,到汛期容易泛濫等原因。并且也能說出,上游可以采取植樹造林、水土保持、修建水庫、涵養水源,下游可以采取疏通河道、加固堤防等治理措施。在議論到該河流“支流多而且集中一處入海”這個關鍵性問題時,學生的思緒活躍、發言踴躍,最后提出了三種治理的意見。持第一種意見的學生認為可以在支流匯集處修建一個大水庫;第二種意見設想把干流加寬、加深;第三種意見提出再開挖其他入海渠道。當這三種意見“爭論激烈、各不相讓”時,教師宣布:這條河流是真實存在的,它的名字叫海河,關于如何治理這條河流,請同學們打開課本,自己尋找正確答案。在總結以“增挖入海渠道”作為治理海河的有效措施時,教師解釋,“有計劃增挖入海渠道”不僅有利于泄洪,還為灌溉和其他綜合利用提供了條件,“把干流加寬”和“在支流匯集處修水庫”的辦法因這里有特大城市天津而“幾無可能”,從而使持不同意見的同學“口服心服”①。

發現法的優點,首先是它有利于“提高學生智慧的潛力”②,對培養學生的觀察力、思維力、想象力都有益處。其次,發現法“使外來動機向內在動機轉移”③,提高了學生學習的興趣。第三,發現法使學生學會發現的試探法,培養了學生探索發現精神、提出問題和解決問題的能力以及創造能力。此外,由于“人類記憶的首先問題不是‘儲存’而是‘檢索’”④,所以通過探索發現獲得的知識也有助于保持記憶。

發現法也有一定的局限性。首先,“學生的發現主要是再發現,一個人完全靠自己的發現而學習一切東西,既無必要,也不可能”①,很多教學內容很難甚至不可能設計出一套探索發現的過程供學生學習。其次,運用發現法教學耗費時間太多,往往很難在有限的教學時間內完成大量的教學任務。此外,發現法對待學生個別差異的適應性也不強,對于不同智力水平、不同基礎的學生,采用同一種發現方案,顯然效果不佳。

(四)“讀議講練”法

“讀議講練”教學法,是一種在教師指導下,由學生自學為主的,融閱讀、討論、講授、練習于一體的教學方法。它是上海市育才中學從1977年開始,在以前的教學改革的基礎上,先后實施于一些試點班,總結了一系列學科的教學方法改革的經驗后,逐步形成的一種教學方法。

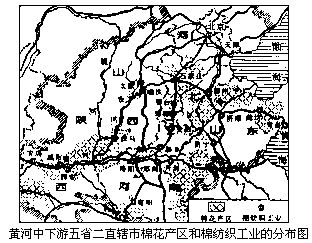

實施“讀議講練”教學法,一般事先要將班級學生的座次作適當變動,把前后左右相鄰的4名學生編為一個小組,并且使全班各小組學生的知識基礎、智力水平、自學能力、活潑程度等各個方面強弱相當,盡可能做到“力量均衡、各有特點”。上課時,首先由教師簡明扼要地作一些介紹和說明,并布置自學內容,然后讓學生各自閱讀教材,這便是“讀”;在自學的基礎上,教師出示一些思考題(思考題有時也可以在自學前出示,讓學生帶著問題學),由各個學生小組進行議論,這是“議”;在各個小組議論的基礎上,各小組派一名代表講一講議論的結果,各組有不同意見可進行爭辯,由教師進行小結,并可針對關鍵性或疑難問題進行講解,這就是“講”;最后根據教學目的,從應掌握的知識和技能出發,教師布置適量習題,學生當堂完成練習,這便是“練”。在讀、議、講、練各個環節中,“‘讀’是基礎,‘議’是關鍵,‘講’是貫串始終,‘練’是應用”①。而其中擬好思考題又是關鍵中的關鍵。與程序教學法、自學輔導法的“小步子”練習題不同,“讀議講練”法的思考題一般“步子較大”,思考性、啟發性較強,如能設計出類似發現法的具有探究發現性質的思考題,從而達到啟發學生爭論、探討的目的,則教學效果更好。下面是原初中《中國地理》教材有關黃河中下游地區棉花生產和棉紡工業教學內容中,運用“讀議講練”教學法采用的一則思考題實例②:

仔細觀察分析一下課本上的插圖(圖見下頁),先用彩色鉛筆把棉區和棉紡中心顯示出來(棉區用綠色,老棉紡中心用黃色,新棉紡中心用紅色表示),然后思考下列問題:

①本區新中國建立以后新建的棉紡工業中心和老棉紡工業中心的分布各有何特點?

②結合舊中國的社會特點,想一想為什么本區的老棉紡工業集中分布在天津、青島?

③結合地形、氣候、交通、生產和消費等因素分析一下,現在的棉區和棉紡工業分布有什么優點?

“讀議講練”教學法有一些明顯的特點:它不像程序教學法和自學輔導法需要花費巨大精力重新編制教材,因而簡易可行、便于推廣;它有利于培養學生良好的讀書習慣,提高學生的自學能力;有利于發展學生的智力,提高他們觀察問題、發現問題、探索問題以及分析問題的能力;有利于學生之間交流思想、互幫互學,發揚集體主義精神,等等。

“讀議講練”教學法也還有一些值得完善的地方,其理論依據需作進一步的探討研究。對于尚未形成自學風尚、組織紀律性較差的班級和學校,則需要經過一段時間的整頓、訓練,才能使“讀議講練”各個環節真正得以落實而不是流于形式。由于采用“讀議講練”法,很多教學內容教師沒有直接講授,學生自學的時間占比例較大,因而也受到一部分學生家長的非議。此外,由于該方法對于班級分小組、排座次有一定要求,因而在單學科實施也有一定困難。

第五節、以實際訓練為主的方法

以實際訓練為主的教學方法,主要是指通過練習、實習等活動,鞏固和完善對地理知識的理解,形成地理基本技能,發展智力的方法。對于地理知識的掌握來說,以實際訓練為主的教學方法,首先可以使學生親自檢驗所學地理知識的本身是否正確,檢驗自己對地理知識的理解是否正確;其次,它有利于加強對地理知識的理解和鞏固;第三,它可以為將來在實踐中應用地理知識作準備。對于地理基本技能的形成來說,以實際訓練為主的方法更是一條基本的途徑。此外,以實際訓練為主的方法對學生智力的發展和意志、品德的提高也具有積極的促進作用。

在地理教學中,以實際訓練為主的教學方法主要包括練習法和實習法。

(一)練習法

練習法是指學生在教師指導下,依靠自覺的控制或校正,完成各種訓練,借以鞏固地理知識、運用地理知識、形成地理基本技能的教學方法。地理練習的種類是多方面的,主要有:地圖讀圖、填圖練習,地理圖表分析、繪制練習,地理習題解答練習,地理模型、學具小制作練習,等等。其中,閱讀地圖和填充地圖練習量多、面廣,是培養學生閱讀地圖、運用地圖的技能并且直接從地圖上獲取地理知識的重要方法,也是地理學科獨特的教學方法之一。

根據練習曲線揭示的一般特點,練習過程大致可分為三個基本階段:開始階段,練習效果提高慢;中間階段,練習效果提高快;結束階段,練習效果逐漸變慢,直至出現停滯狀態,或稱“高原狀態”。由于練習內容的不同,以及學生的個別差異,練習曲線三個階段的進程可有較大差異,教師應根據不同情況和特點,有計劃、有步驟地安排好練習活動。具體來說應注意以下幾點:①要求學生明確練習的目的和要求,并掌握有關的地理基礎知識。②指導學生掌握正確的練習方法。一般先由教師講解要領、方法,并作示范,然后再讓學生自己練習,并養成自我檢查的習慣和能力。③應盡可能地讓學生及時知道練習的結果。教師必須加強對學生練習的指導,認真及時地檢查學生的作業,從而使學生保持成績和優點,克服缺點和錯誤。④練習必須堅持循序漸進的原則。對于復雜的練習,可以先分解成幾個小環節,再完成整個活動。⑤重視練習質量的要求,但也要掌握對練習速度的要求。在保證質量的同時,做到練習的速度既不過快、也不過慢。⑥要做到練習的適時、適量,既要有足夠的練習次數,又不要搞“疲勞”、“題海”戰術,做到以大多數學生為標準的適量、適度。⑦練習應注意方式的多樣化,以提高練習的信度、效度。這樣不僅可以引起學生練習的興趣,保持學生的注意力,還可以培養學生靈活地運用地理基本技能解決實際問題的能力。

(二)實習法

實習法是教師根據教學要求,組織和指導學生在校內外一定場所運用已有知識進行實際操作、調查或野外實踐活動,以掌握一定的技能、獲得知識、培養實踐能力的教學方法。實習法使學生走出教室到大自然和社會實踐中去感知直接知識、驗證間接知識,是理論聯系實際的重要環節,對培養學生的獨立工作能力有重要作用。它比練習法在實踐性、綜合性、獨立性、創造性方面都更進一步。地理實習經常同團隊活動、地理活動課以及鄉土地理考察調查活動結合起來進行,非常有利于培養學生愛祖國、愛家鄉的情感,增強集體主義觀念,發揚探索、發現以及刻苦耐勞的精神。地理實習的種類很多,例如地形測繪實習、地質地貌水文實習、氣象測報實習、天象物候觀測實習、地震測報實習、小區域地理調查實習等等(參見本書第八章)。

運用實習法必須事先精心設計實習項目,擬訂周密的計劃,充分進行組織準備。實習中應調動學生參與實習的積極性,注意培養學生動腦、動手、動口的實際操作能力,使學生學會使用各種儀器、工具,做好觀察、測量、調查記錄,注意收集相關資料,并盡可能讓學生自己獨立進行觀測、操作、調查。在實習后還要指導學生寫好實習報告或總結。

例如,小區域地理調查實習可按照下列方法和步驟進行:

1.準備工作

(1)選定調查課題 調查課題應與地理教科書內容密切聯系。由于受調查時間和操作的可行性限制,調查課題宜小不宜大,宜具體而不宜籠統。

(2)確定調查區域 調查區域的選擇要考慮:所選區域是否符合調查課題的要求;區域的距離遠近、交通條件是否方便,等等。根據調查計劃還需進行預測。

(3)擬定調查計劃和調查提綱 把調查內容分解成一個個具體問題,或者用表格的形式擬訂一系列小欄目。如果需要進行問卷調查,還需設計好問卷。問卷的問題要簡潔,最好采用“選擇題”或“是非題”的形式。

(4)做好組織工作 調查可采用集體方式調查,如分年級、分班、分小組調查,也可采用個人分散方式調查。

2.調查方法

(1)請有關人員根據調查內容介紹情況,回答有關問題,并提供材料。如果采用問卷調查,則請被調查人員填寫問卷。

(2)查閱資料。

(3)實地采集樣本、素材、數據。

調查時要多問、多思考、細觀察、勤記錄,千方百計獲得詳盡資料和真實素材。

3.完成調查報告,撰寫小論文

調查材料搜集完畢后,要進行整理,并寫出調查報告。調查報告的內容主要包括:調查課題、時間、地點、對象,以及調查得到的材料(有關數據可繪制成圖表)和調查結果分析。調查報告和小論文的區別在于:調查報告要求全面,能反映出整個調查過程和成果;而小論文則是利用調查得到的素材,就某一個專題進行分析、評價和提出見解。

4.交流調查報告,宣讀小論文。

附:小區域地理調查實習提綱舉例①